多くの若者にとって「排他的」な存在となってしまった「地域」と、僕らはどう戦っていかなくてはいけないのか【後編】|ハナヲタバネル|大谷 穂高

[目次]

はじめに

1. 「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐお仕事が持つ「役割」

2. 若者が感じる地域の「排他性」の「正体」と、それを生み出す「要因」

<以上、前編>

3. 僕たちはこの「排他性」とどう戦っていくべきなのか

4. 地域で活動する人たちに寄り添うことだけが地域のためになるわけじゃない

さいごに

③ ) 僕たちはこの「排他性」とどう戦っていくべきなのか

そして、ここからが本題です。

では、この大きな問題に対して、僕たちはどう戦っていかなくてはいけないのでしょうか。

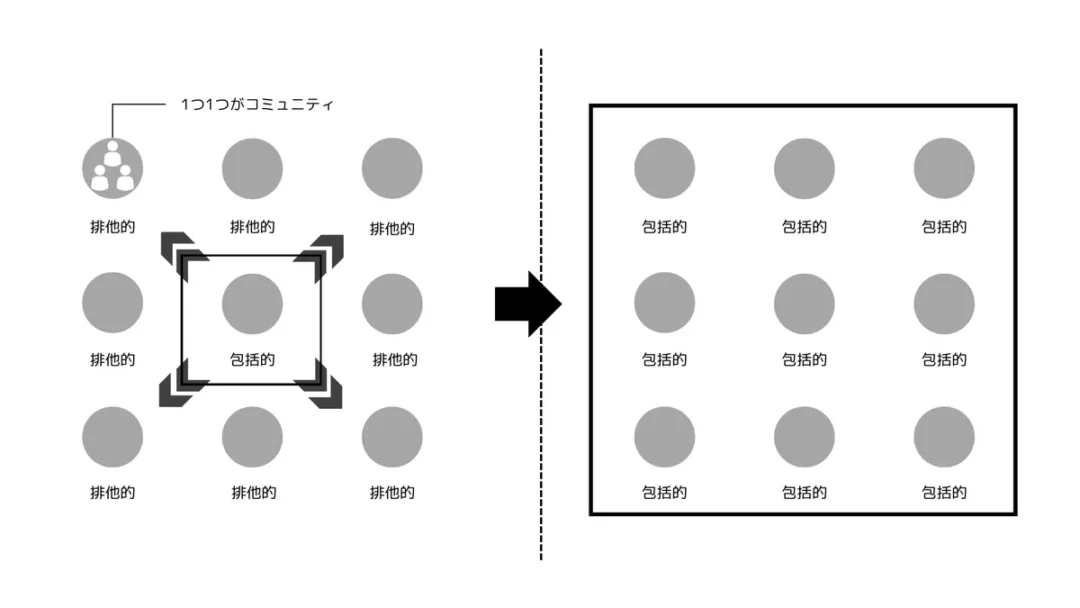

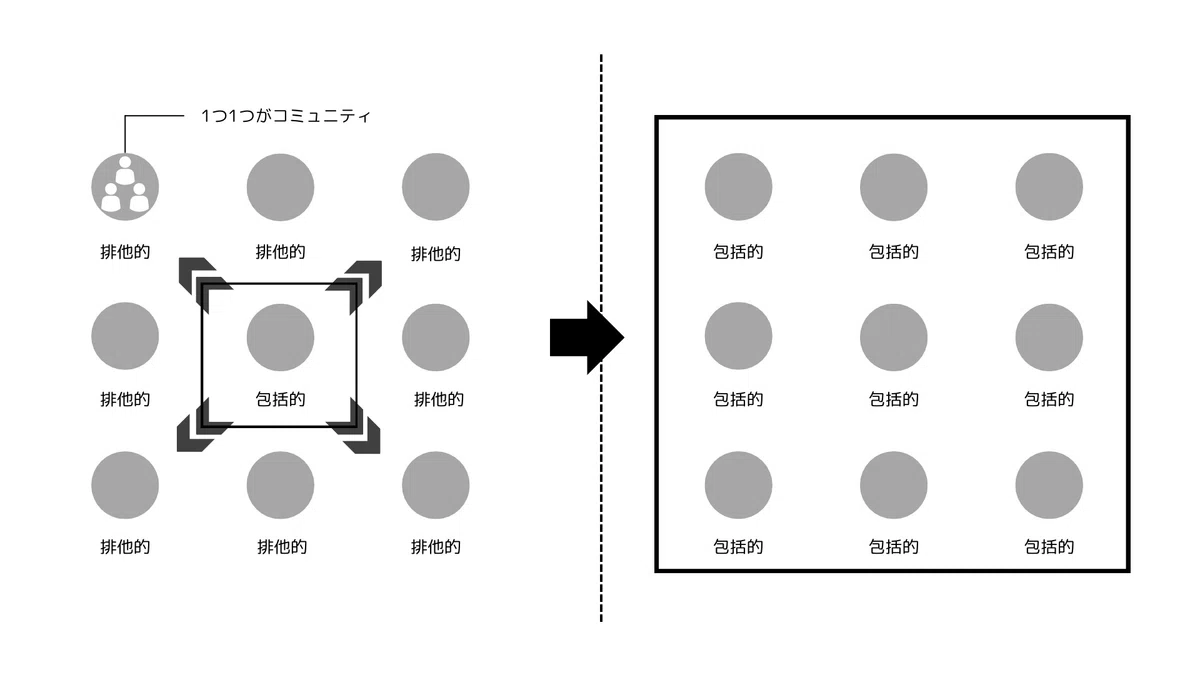

これも、当然色んな選択肢があると思いますが、わかりやすいところで言えば、対義語である「包括性」を持つというのは1つの選択肢になるかと思います。

では、どのようにすれば「包括性」を持つことが出来るのかを考えていきましょう。

先ほど、『若者が地域に対して感じている「排他性」の正体は地域との「遮断」であり、それを生み出しているのは「コミュニティの分断である」』と述べました。

では、包括性を持つ上で、コミュニティを分断することは悪なのでしょうか?

僕はそれも違うと思います。

なぜなら、無理にコミュニティ自体を繋げることは返って衝突を生む結果となり、そこに属する人達がウェルビーイングに過ごせなくなる可能性があるからです。

例えるならば、町内会に入会する方は増えたけど、住人の幸福度が下がった…では意味がないわけです。

では、どのようにして分断されたコミュニティを維持しながら包括的な地域を作っていけばよいのか。

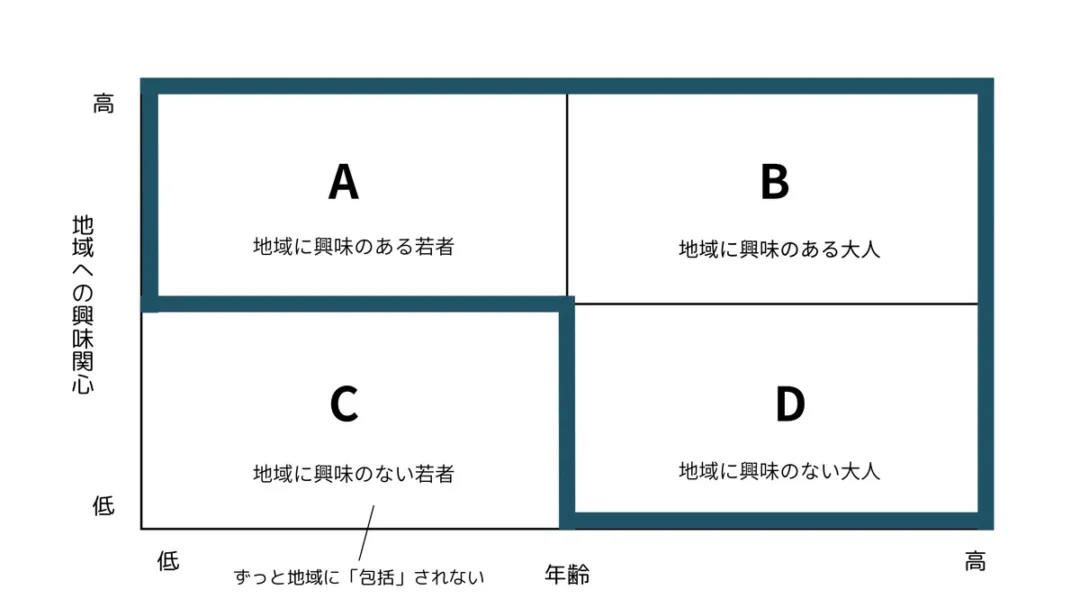

僕の考えは、下記の 図7 のように『地域を「拡大」させる』ということです。

ただし、これは物理的な拡大ではなく、「イメージ」の拡大です。

現状「地域」という言葉を書いた時にイメージされる光景やキーワードがある程度似通ってきている傾向にあるというのが僕の見解ですが、このイメージを多種多様にしていくという考え方です。

こちらも図を使って説明します。

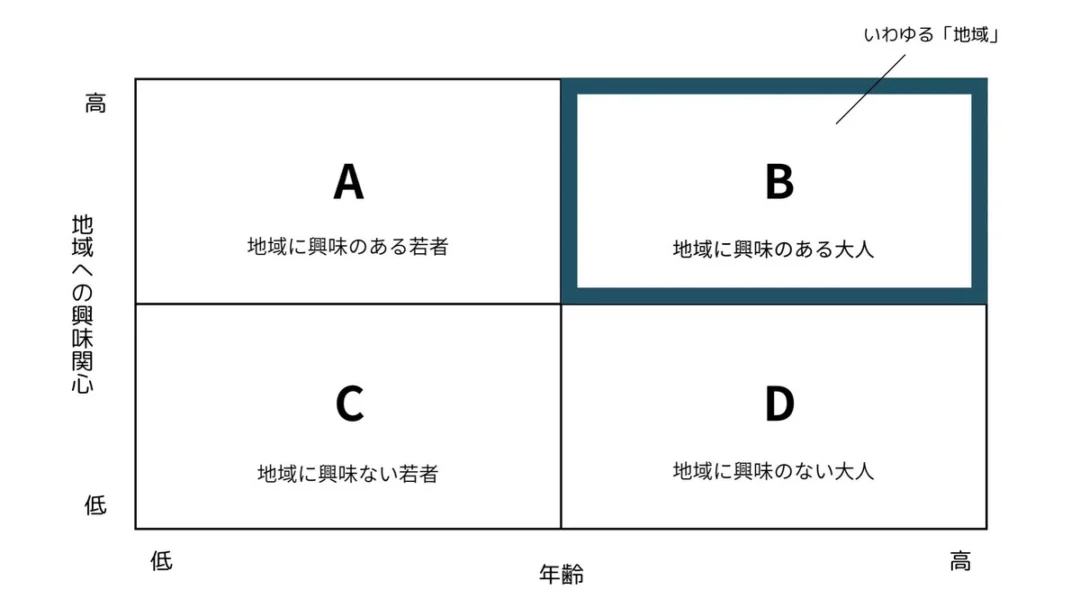

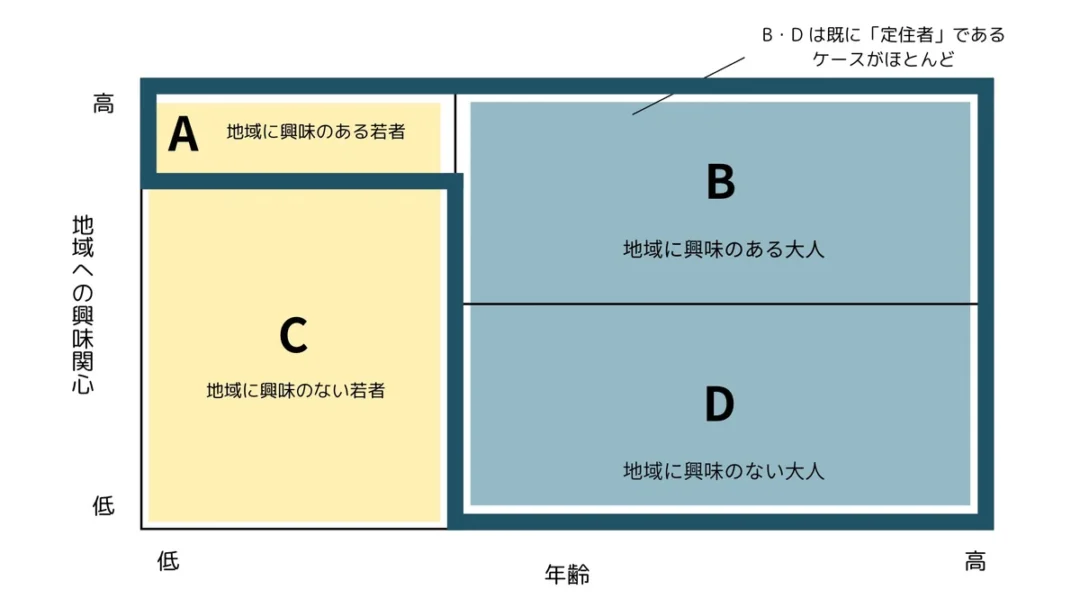

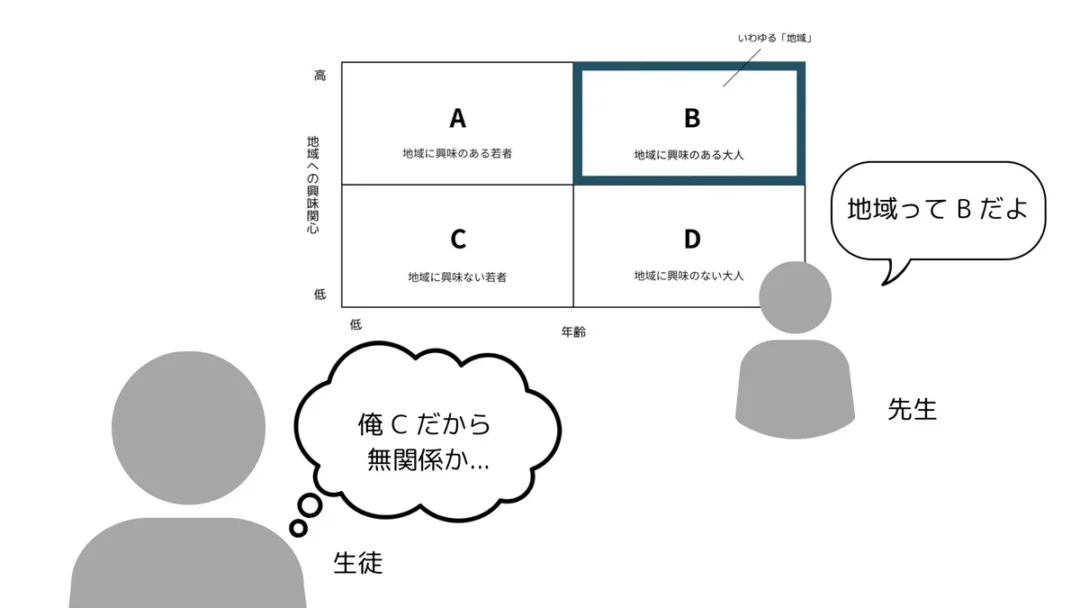

まず、下記の 図8 は先程の 図6 と同じにはなりますが、世間一般的に「地域」といわれるのは B になります。

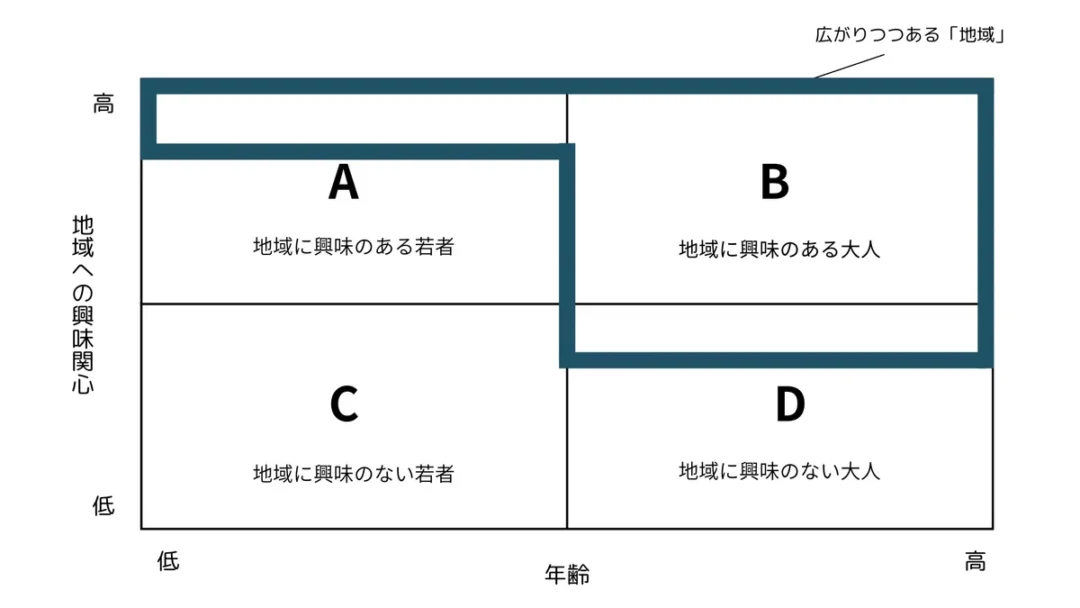

そこに、少しずつ、A の「地域に興味のある大学生」が参加してくるようになったり、D の「地域に興味のない大人」ー 例えば、中小企業で働く方々がしっかりと地域に目を向けるようになったりして、今京都市は下記の 図9 のようになっていると思います。

ただ、現状 C に対してのアプローチが不十分であるため、このままだと京都市は、仮に今の仕掛け作りがうまく機能したとしても下の 図10 のようになってしまうと思います。

ただ、この図10 を見た時に、「実際これだけカバー出来るのであれば問題ないのでは?」という風に見えるかもしれません。

しかし、実際に地域に興味のある若者は非常に少ないため、それを反映すると下記の 図11 のようになります。

※ 10人に1人が大学生なら A + C の割合はもっと小さくなりますが、いわゆる生産人口 ( 15歳〜65歳 ) の中での若者の割合はこの程度かと思います。あくまでイメージとして捉えて下さい。

ただ、この図で見ても、まだ全然カバー出来ているように見えますよね。むしろ、先ほどの図とほとんど変化がないようにも見えます。

しかし、思い出して頂きたいのが、これは若者の定住を促進することを目的としたお話です。

ともすれば、既に B・D のグループの多くは「定住者である」ことが予想できるかと思います。

もっといえば、A ・ C グループはこのまちの「未来」を担う存在でもあります。

非常に残酷な計算式ですが、「人数 × これから生きる平均年数」で捉えれば、この層の重要性はより明確になるかと思います。

そうした意味でも、やはり注目すべきはこの若い世代なんです。

ともすれば、仮に A を全て網羅出来たとしても、C のボリュームを考えると数としては弱いんですね。

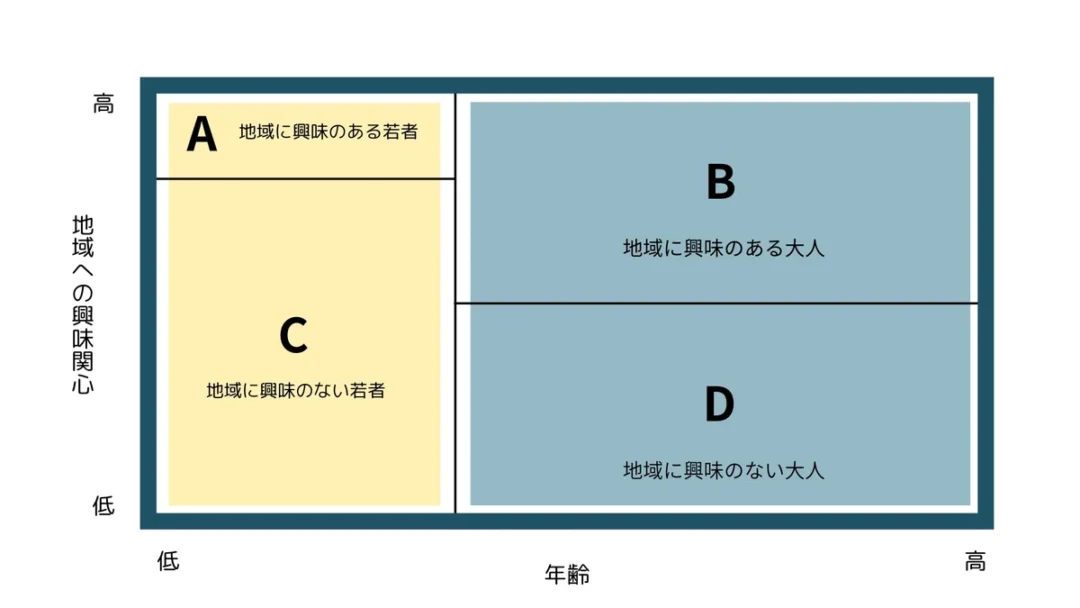

そうならないために、 C へのアプローチにも力を入れることで、下記の 図12 のように全てのグループにとって「包括的」である地域を目指していくべきというのが僕の考え方です。

ただし、地域を拡大する上で、重要なことがあります。

それは、既に述べた「多種多様」を作り出すことです。

そして、そのためには、今ある「地域」に無理やり迎合させようとしてはいけないということです。

先程提示した図は、決して B による「侵略」ではありません。実際、どの図においても、A が B に変わったりはしていませんよね。

つまり、包括的な地域を作るために必要なことは、C にいる人たちを B に変えることでも、B にいる人たちをCに変えることでもありません。

大切なのは、「AはAのままで、BはBのままで、C

はCのままで、DはDのままで、それぞれがウェルビーイングに過ごせる地域とのちょうどいい関係性」を作り上げていくことであり、僕たちの戦いはその関わり方を多面的に模索していくことだと思っています。

④ ) 地域で活動する人たちに寄り添うことだけが地域のためになるわけじゃない

前の章で述べた「地域とのちょうどいい関係性」を模索する上では、僕が大切にしている考え方として「地域で活動する人たちに寄り添うことだけが、地域のためになるわけじゃない。」という考え方があります。

僕のお仕事は、「地域に興味のない大学生」に寄り添うことでもありますが、ここまで説明したように、これも歴とした地域のためのお仕事です。

にも関わらず、なぜか「地域のためのお仕事」は「地域で活動する人達に寄り添うお仕事」ばかりなのです。

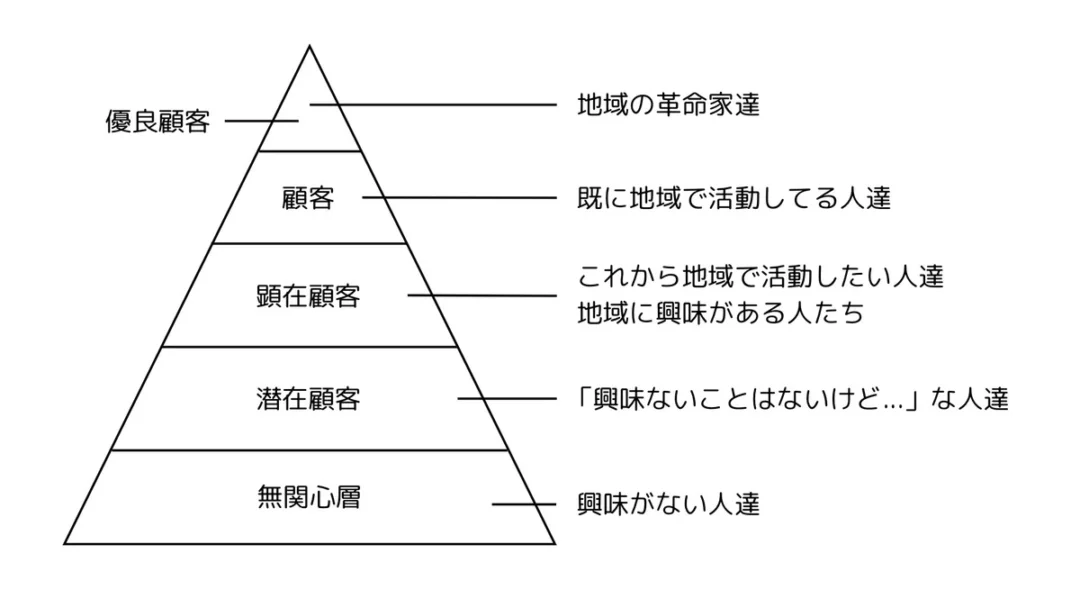

この現状は、マーケティングに置き換えるとその異常性が浮き彫りになります。

一般的にマーケティングにおいては、顧客をいくつかのセグメントにわけて、それぞれに効果的なアプローチを行うために戦略設計を行いますが ( 専門ではないので間違っていたらすみません。) 、それをまちづくりに落とし込んだのが下記の図13 になります。

そして、「地域で活動する人達に寄り添うお仕事」ばかりということは、この図で言えば、顕在顧客以上の層ばかりにアプローチしていて、潜在顧客以下の層へのアプローチが蔑ろになっている状態ということなります。

マーケティングで言えば、リピーターの数を増やす、単価を増やす、といった戦略ばかりで、新規の開拓を行っていない状態であると言えます。

これを聞いて、「潜在顧客以下の層へのアプローチは大学が担っている役割なのでは?」と思った方もおられると思います。

確かに間違いはないのですが、大学では「地域とは、先ほどの図の B のことです」と過去のことを教えてしまうケースがほとんどだと思います。

それをしてしまったら、下記の図のように、 C のカテゴリーにいる人間からすれば一瞬でシャッターが降りることでしょう。( ちなみに僕もその1人でした。)

これは、先ほど述べた「迎合させよう」という動きに近いものなので、むしろ地域にとっては逆効果な場合すらあると僕は考えています。

そうした意味で、「地域とはこうである」ではなく、「あなたが地域に与えられるもの、地域からもらえるものは何だろう?」を考えさせるきっかけを与えていくことが大切だと思います。

さいごに

長くなってしまいましたが、さいごに僕の願いを共有させて下さい。

結論、僕の願いとしては、「地域のために、地域に興味のない人達に寄り添うお仕事」がもっと増えたらいいなと思っています。

ただ、今すぐにはきっと難しいでしょう。効果が目に見えにくいからです。

だからこそ、地域で活動する大人の皆さんに、ほんの少しでもいいから視点を変えて頂きたいです。

そうすることで、少しずつ、「地域のためには、地域に興味のない人達に寄り添うことも大切だよね。」という空気感を、「みんなで」作っていけたらいいなと思います。

改めまして、最後までご拝読頂きありがとうございました。