多くの若者にとって「排他的」な存在となってしまった「地域」と、僕らはどう戦っていかなくてはいけないのか【前編】|ハナヲタバネル|大谷 穂高

[目次]

はじめに

1. 「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐお仕事が持つ「役割」

2. 若者が感じる地域の「排他性」の「正体」と、それを生み出す「要因」

<以下、後編>

3. 僕たちはこの「排他性」とどう戦っていくべきなのか

4. 地域で活動する人たちに寄り添うことだけが地域のためになるわけじゃない

さいごに

はじめに

皆様はじめまして。

大谷穂高と申します。

まずは簡単に自己紹介をさせて頂きます。

1997年3月生まれ、この記事は28歳になりたての僕が書いています。

出身は兵庫県で、立命館大学への進学をきっかけに京都市へ移住し、現在は京都市内を拠点に大学生を中心とする若い世代と地域を繋ぐお仕事をしています。

また、2021年に iroiro kyoto という地域団体を立ち上げ、コーヒーやファッションなど、学生にとって身近なものをきっかけに、これまで地域に興味関心を持って来なかったような学生さんが地域で活躍できるような場を作る活動をしています。活動に関しては instagram を覗いてもらえると嬉しいです。

https://www.instagram.com/iroiro_kyoto

そんな僕ですが、SILKとの関わりとしては、京都に住む学生をターゲットに、「1000年を紡ぐ企業認定」制度より認定を受けた企業様の情報発信を行う業務を担当する形でご一緒させて頂いております。

下記のURLから認定企業さんのインタビュー記事が見れますので良ければ覗いてみてください。

https://note.com/kyoto_yorimichi

今回はこの場をお借りしまして、ちょっと特殊なお仕事している僕だからこそ見えてきた地域が持つ「排他性」について、皆様にお伝え出来ればと思います。

① ) 「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐお仕事が持つ「役割」

本題に移る前に、今回お話させて頂くこの地域が持つ「排他性」は、僕自身のお仕事を通じて見えてきたことになりますので、まずはそこの解像度をもう少しあげたいと思います。

先程の自己紹介にて、大学生を中心とする若い世代と地域を繋ぐお仕事をしているとお伝えしましたが、具体的には 「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐお仕事をしています。

この説明を聞いて

「え?地域に興味がある大学生と地域で活動する大人を繋げるのではなくて?」

と思った方もおられるか思いますが、無理もありません。

なぜなら、「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐことは、双方のニーズを満たしていないからです。

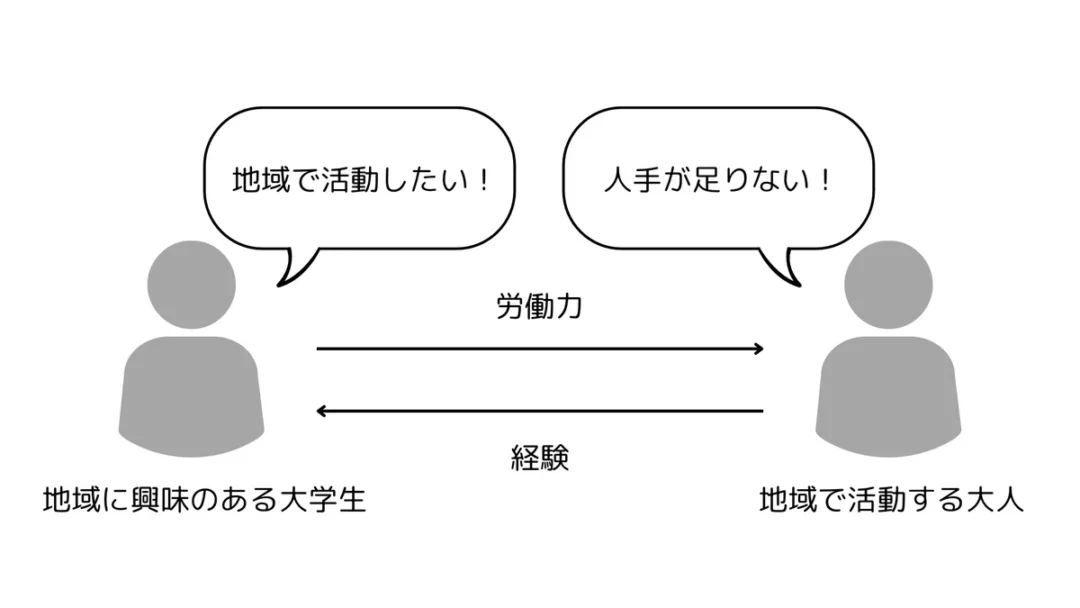

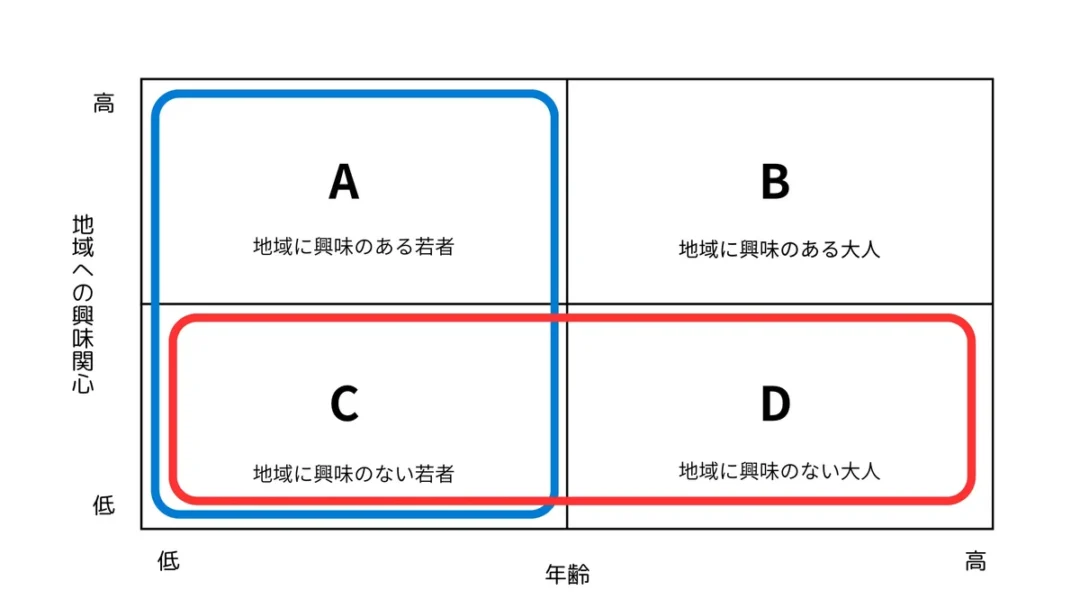

もう少し説明すると、本来は、下の図1のように「地域に興味がある大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐことで双方のニーズを満たすことが出来ます。

では、なぜ「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐ必要があるのか。

それは、この両者を繋ぐことは、京都市の課題である「若者の人口流出」を抑制するのに効果的であるからです。( 関係人口の増加も含めて )

つまり、双方のニーズではなく、第三者である行政のニーズに応えるお仕事です。

これは、視点をグーンと引くことで見えてきます。

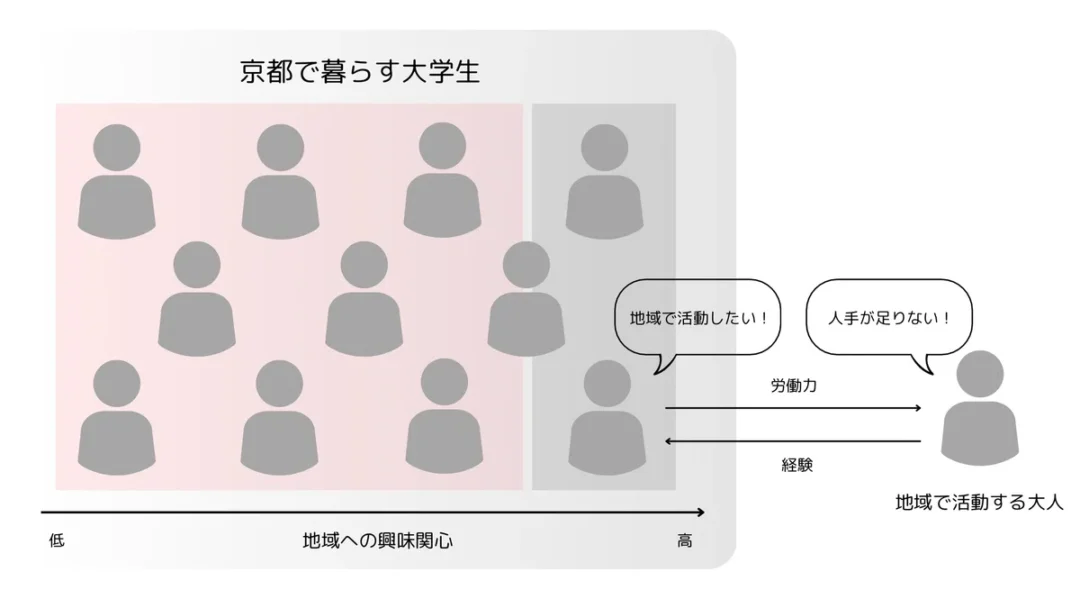

下記の図2を見てください。

このように、実は 「地域に興味がある大学生」の母数が少ないがために、その他大勢の若者に対して、地域と関わってもらうための仕掛け作りが出来ていないんです。

ちなみに、「地域に興味がある大学生の母数が少ない」の根拠として、日本財団ボランティアセンターが出している「全国学生1万人アンケート~ボランティアに関する意識調査2023~」が参考になるかと思います。

こちらの結果として、実際にボランティアに参加した学生は24.7%、その中から「まちづくり」に関するボランティアに参加した方は 22.8 % となっているので、まちづくりの領域で行動に移せている大学生は5%弱と、決して多くない数字であるかと思います。

( 「ボランティアに興味のある学生」は 62.2% と 6割 を超えており、一見多いようにも見えますが、「興味ある / 興味ない」の2択であれば心理的に「興味ない」は選びにくいのかなと個人的には思っています…。)

話を戻しまして、現状、地域への興味関心がない大学生へのアプローチが手薄になっているため、結果として大勢の若者に地域の魅力は伝わらない構造が出来上がっています。

これでは、地域への愛着形成が出来ないまま大学卒業を迎えてしまうのも無理はありません。

そして、それがいわゆる大学の卒業後の「京都離れ」となり、若者の人口流出へと繋がっていくわけです。

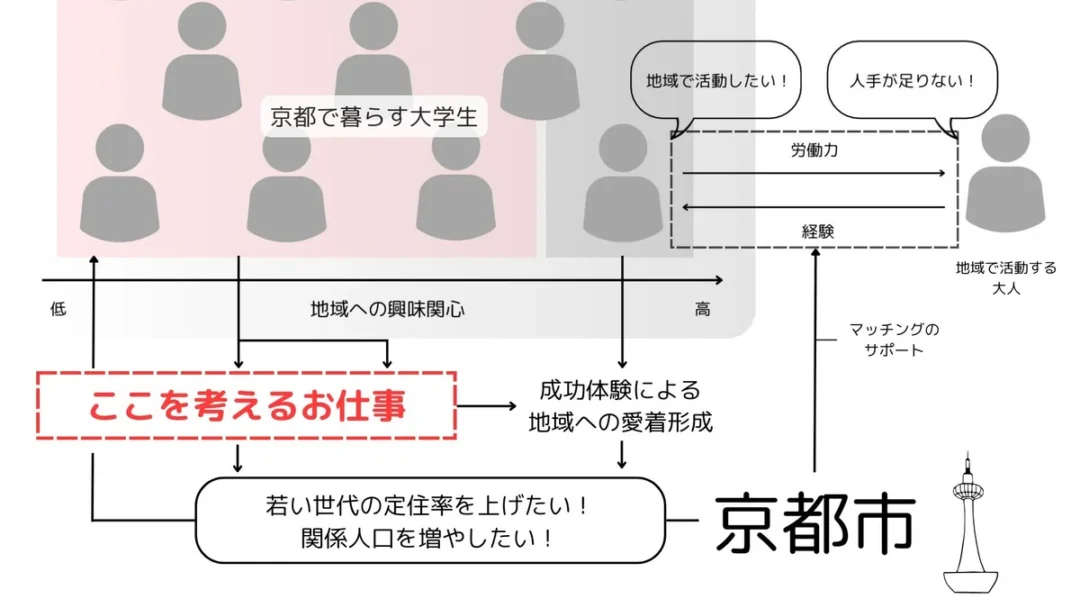

だからこそ、僕はこの「若者の人口流出」を抑制するために、「地域に興味のない大学生」と「地域で活動する大人」を繋ぐというちょっと特殊なお仕事をしているというわけです。

全体のイメージとしては、下記の図3の赤く囲われた部分のポジションが僕のお仕事になります。

なお、あえて対比的に表現するために「地域に興味のない大学生」と表現していますが、どちからといえば「興味ないことはないけど…」といった学生さんに一歩目を踏み出してもらえるような仕掛け作りをすることが多いので、ここで先に補足しておきます。

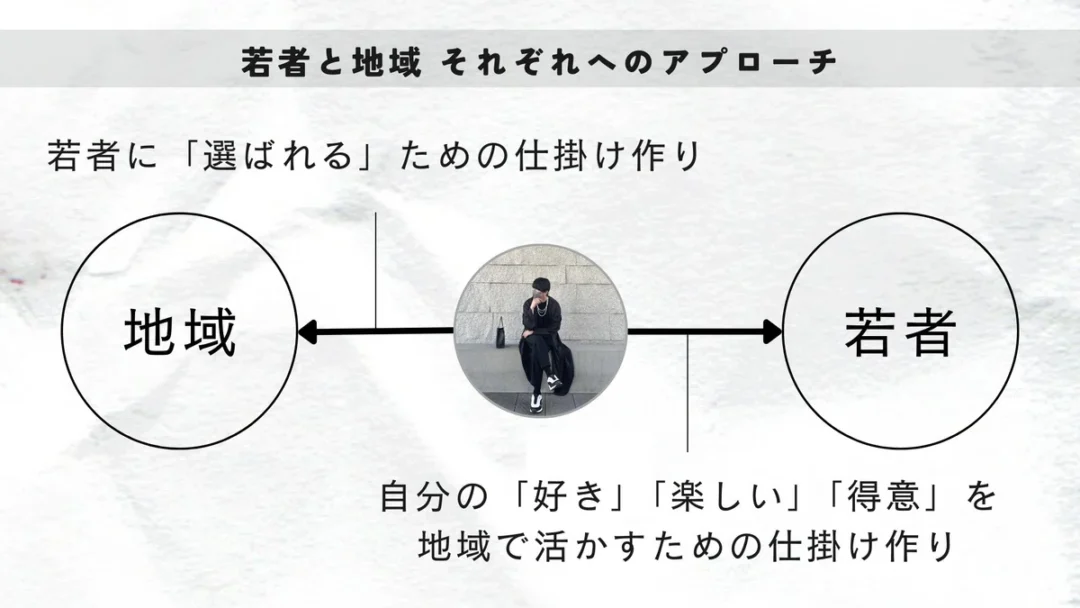

また、別資料からの引用になりますが、具体的なアプローチとしては下記の図4がイメージしやすいかと思いますのでそちらもご参照ください。

② ) 若者が感じる地域の「排他性」の「正体」と、それを生み出す「要因」

そして、このお仕事は、「地域に興味がない大学生」と「地域で活動する大人」の「間」に立つお仕事ともいえますが、このポジションに立つと、「地域」というものが、いかに若者にとって「排他的な存在」であるかが鮮明に見えてきます。

なぜなら、僕が繋ごうとしているこの両者の間には、まるで別の世界に住んでいるのかと錯覚するほどに乖離があるからです。

大袈裟かもしれませんが、下記の図5を見てもらえればその乖離が見て取れるかと思います。

この図の青枠部分には「地域に対する興味関心に差はあれど、同世代という共通点がある。」、赤枠部分には「世代に差はあれど、地域に対する興味関心という共通点がある」といったように、それぞれ共通点があることを表しています。

しかし、斜めの関係性にある B と C 、つまり僕が繋ごうとしているこの両者にはどちらの共通点もないんです。

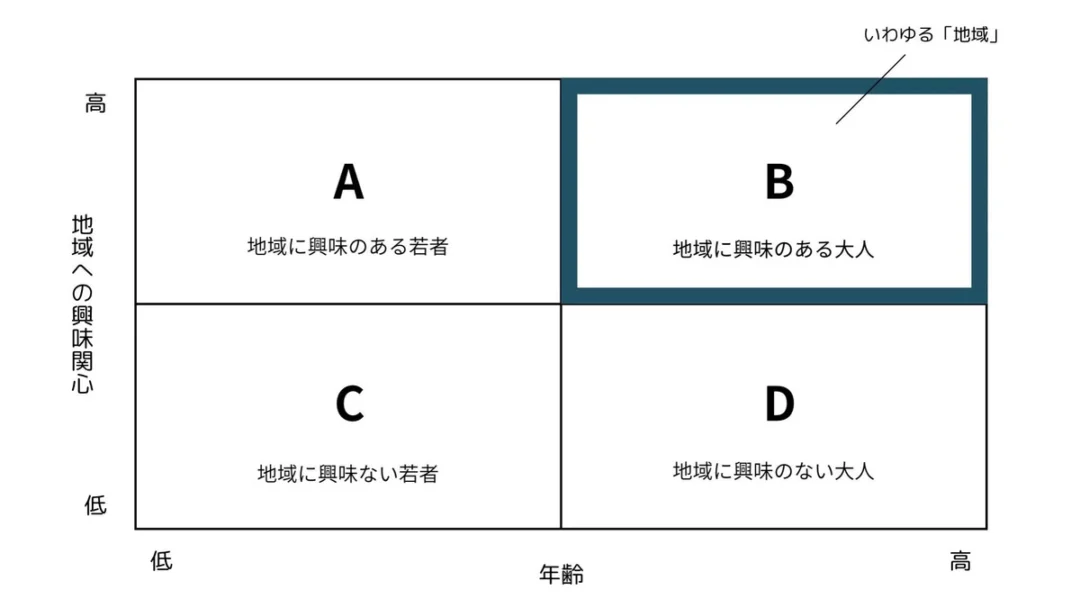

そうすると、下の図6のように、それぞれのグループ毎にコミュニティ が形成されてしまいます。( わかりやすく説明するために、B にのみ枠を付けています。)

これによって、いつの間にか別コミュニティからの情報が「遮断」され、結果として別の世界に住んでいると錯覚してしまうほどの乖離を生み出してしまうことになっているわけです。

そして、僕はこの「遮断」こそが、若者が地域に感じている「排他性」の正体だと思っています。

このように述べると、地域で活動する大人達は「遮断なんかしてないよ!」「私たちはいつでもオープンですけど!」と異論を唱えると思います。

しかし、問題は「相手がどう捉えるか」なのです。

例えば、「オシャレなものが好きな10代の若者」が集まる「原宿」というまちに対して、「オシャレに興味がない40代の大人」はどのように感じるでしょうか?恐らく、多くの方は肩身の狭さみたいなものは感じると思います。

ですが、「オシャレなものが好きな10代の若者」は、「オシャレに興味がない40代の大人」を「原宿から追い出してやろう!」とまでは思ってないはずです。( ウェルカムかどうかはわかりませんが…。)

そして、今の「地域」ではこれに近い現象が起こっているというのが僕の見解です。